Este es otro de los cuatro artículos “Pequeñas Historias”, desarrollados por estudiantes de la unidad curricular del Profesorado en Música del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional de Tucumán, Iniciación a la Crítica durante el año 2022. Enmarcadas en el proyecto pedagógico “Ejerciendo la Crítica: Revista Folklore”, dichas producciones de estudiantes, son la concreción de una última etapa centrada en la publicación. El mencionado proyecto pedagógico esta constituido por instancias de análisis de documentación y fuentes, diálogo con personas que llevan adelante espacios de difusión y crítica, y prácticas de intervención.

Cabe aclarar que los presentes artículos son fruto de una instancia de diálogo en el marco del Conversatorio con Roberto Collado “Revista Folklore 20 años”, desarrollado el jueves 19 de mayo del año 2022 en el Auditorio Beethoven del del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional de Tucumán, como así también de trabajos de análisis de la página web Revista Folklore 20 años y el Archivo Histórico de Revistas Argentinas AHIRA.

La coordinación pedagógica de esta instancia de intervención centrada en prácticas de publicación y divulgación estuvo a cargo del profesor de la unidad curricular, Profesor Pablo Santi y el trabajo de edición a cargo del responsable de la página web “Revista Folklore – 20 años de historias”

Por último, cabe aclarar que, en el marco de la Unidad Curricular Iniciación a la Crítica Musical, tiene un lugar relevante el conocimiento, abordaje y análisis de fuentes bibliográficas de diferentes formatos. El tomar contacto con publicaciones centradas en lo musical y lo artístico posibilita desarrollar conocimientos propicios para la generación de contextos e instrumentos de interpretación, nutriendo, de este modo, las trayectorias estudiantiles en miras de objetivos centrales en la práctica docente como la alfabetización cultural, la investigación y el dominio metodológico de diversas fuentes de información.

Desde esta página queremos agradecer el interés y la dedicación que han puesto en el proyecto estos jóvenes estudiantes y su profesor Pablo Tomás Santi y les deseamos muchos éxitos en sus futuras carreras profesionales.

Participaron en la elaboración de esta nota:Nicolás del Prado, Álvaro Checa, Máxinmo Valle, Santiago NIeva, Maria José Nieva, Facundo Toscano y Daniela Escalante . ¡Gracias muchachos!

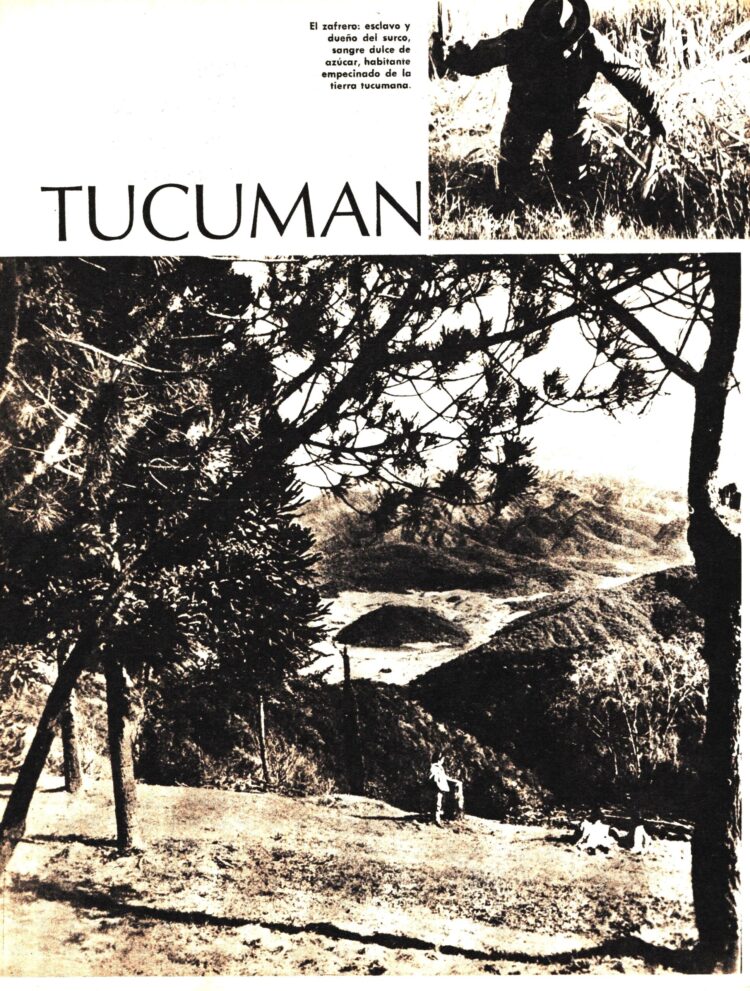

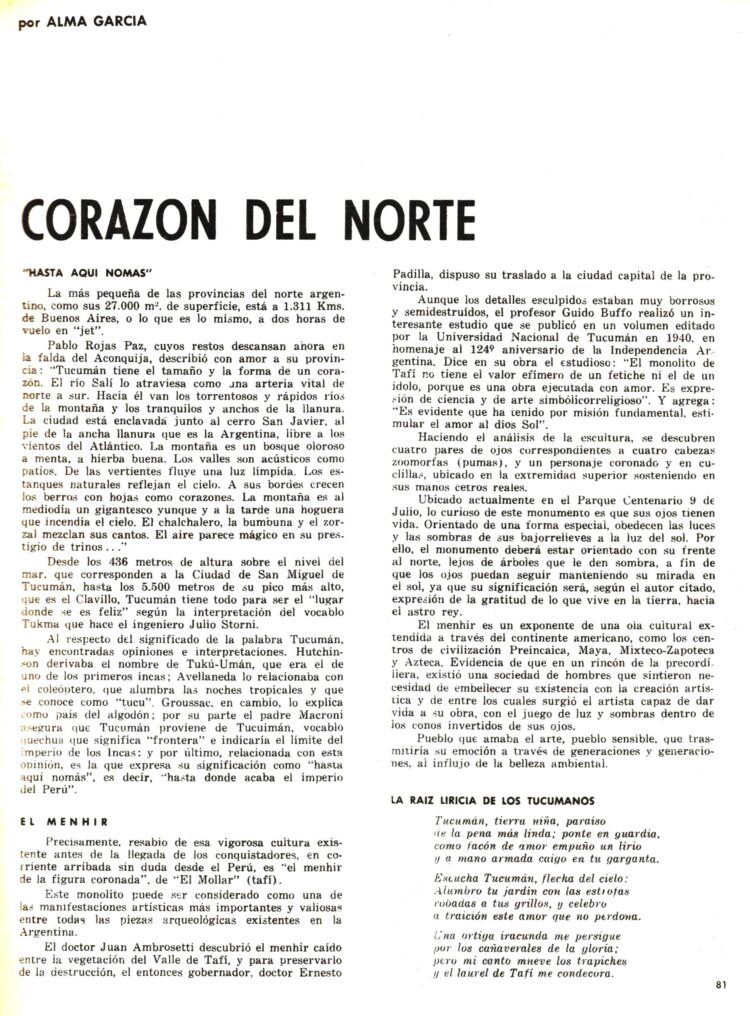

Nicolás Del Prado analiza el artículo “Tucumán, corazón del Norte” aparecido en Revista Folklore Nº 126 (2/8/1966) dedicado a las Provincias argentinas en el mes del Sesquicentenario de la Independencia

En sus palabras abundan melismas de fascinación, de admiración, dignas de un enamoramiento absoluto de su paisaje, de su arte ”pueblo que amaba el arte, pueblo sensible, que transmitiría su emoción a través de generaciones y generación al influjo de belleza ambiental “. Estás palabras nos guiarán a través de la lectura de este artículo.

La autora nombrará a la sección “corazón del norte” como eje demográfico central prehispánico.

El termino Tucumán, evidencia el pasado Inca de estás tierras, “hasta aquí nomás” (TUKU-UMAN. Cómo Groussac diría “ tucaiman” , vocablo quechua que significa “ frontera” , e indicaría el límite del imperio Inca.

En la sección abundan referencias al pasado aborigen como ser ; el objeto arqueológico más importante de la Argentina, el “MENHIR” un objeto religioso en la adoración al sol. Busca hacernos notar una herencia artística ya que nos dice “ existió una sociedad de hombre que buscaba embellecer su existencia con la creación artística, y de entre los cuales surgió el artista capaz de dar vida a su obra”.

Dicha herencia prehispánica quedara presente en poesías líricas y obras musicales.

“La poseía vive en el aire tucumano, como vive la música y el color. Ya de sus indios, los lules, se decía que entre todos son los mayores músicos desde niños, entre los más graciosos sones y cantares”.

La autora exhibe una cantidad significativa de datos geográficos de la provincia, de la flora y la fauna, nos dirá “ el aire parece mágico en su prestigio de trinos”….

Ella dirá de Raúl Galán, “cantó a Tucumán como cantaron todos los que respiraron su cintura de azahares y los que escucharon sus atardeceres de cascadas y cardenales”

Cómo antecedente artístico de la provincia, nos mencionara a Juan Bautista Alberdi quien supo dedicarse a la composición de obras y métodos para piano, incluidas por Domingo Sarmiento al fundar el colegio Santa Rosa.

También menciona a Salustiano Zabalia, guitarrista, pianista, compositor; José María Pérez, Alejandro Heredia etc.

Bajo el subtítulo “ El hoy cultural de Tucumán” la autora resulta que en el Tucumán de hoy convergen 4 siglos de historia al ser el epicentro cultural del Norte. Relata las características culturales y la evolución edilicia, los lugares históricos que reflejan el presente y el pasado artístico.

Bajo el subtítulo “donde se encuentra el pasado” la autora redacta edificios históricos de la provincia; “Casa histórica, Ibatin, iglesia catedral, iglesia Virgen de la Merced, casa de Nicolás Avellaneda, ruinas de San José de Lules, Campo de Ciudadela, Quebrada del portugués, Ramada de abajo, casa del obispo Colombres.

Bajo el subtitulo “ increíbles coreografias” la autora dice ” sus cantores populares se han inspirado en ellos para crear sus coplas más difundidas, casi podríamos hacer una coreografía musical a través del folklore”.

En esta sección menciona a creaciones musicales como “Zamba de las penas” del chivo Valladares” ,o “ Zambita de los caminos”; una antigua copla recogida por Antonio Carrizo, que ilustra a Amaicha y Tafí del valle; la “Luna tucumana” de Atahualpa Yupanqui; también la zamba “Al jardín de la República”; “ La tempranera” de Guastavino que menciona a Monteros; “La ranchilena”, en homenaje a ranchillos etc.

Por último bajo el subtítulo “ Paisaje humano” ella dice “ Tucumán fue cuna de pronombres que pesaron en la historia argentina, no solo por sus valores Morales o intelectuales, sino por qué dieron a la patria una obra fecunda que ayudó a definir la nacionalidad”. Nombres como Juan Bautista Alberdi, Nicolás Avellaneda, Nicolás Lamadrid, Julio Argentino Roca, Bernardo Monteagudo entre otros.

Alma García afirma que los tucumanos “tienen a su alcance todas las llaves de la cultura: las artes, las ciencias, y además festejos acordes con la tradición intelectual, histórica y folklórica”, dichos festejos se distribuyen por toda la provincia en diferentes épocas del año, año tras año”

Ella dirá que Tucumán según Sarmiento es “El Edén de América”.

Cuan valiosas y maravillosas palabras empleará alma García para describir al Tucumán histórico y artístico, a la inspiración y la creación de esta tierra.

Mediantes innumerables datos, revela el crecimiento de la provincia “ de la evolución constante de la pequeña tierra de los Quilmes, los diaguitas, los calchaquíes, y los lules” hasta la cuidad actual. concluye está sección de la revista con las más bellas y representantivas palabras “ a Tucumán se le ama ciegamente, y para siempre como dice Horacio guaraní “ era verano en Tucumán y yo te amaba, cómo se ama en el norte y sin apuros”

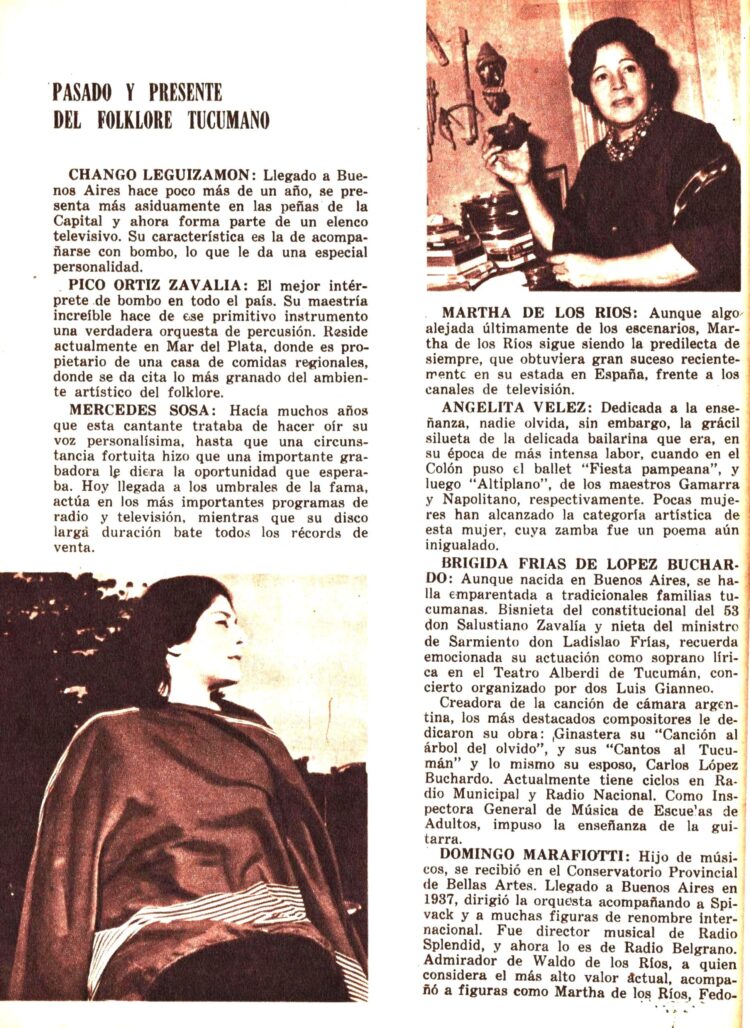

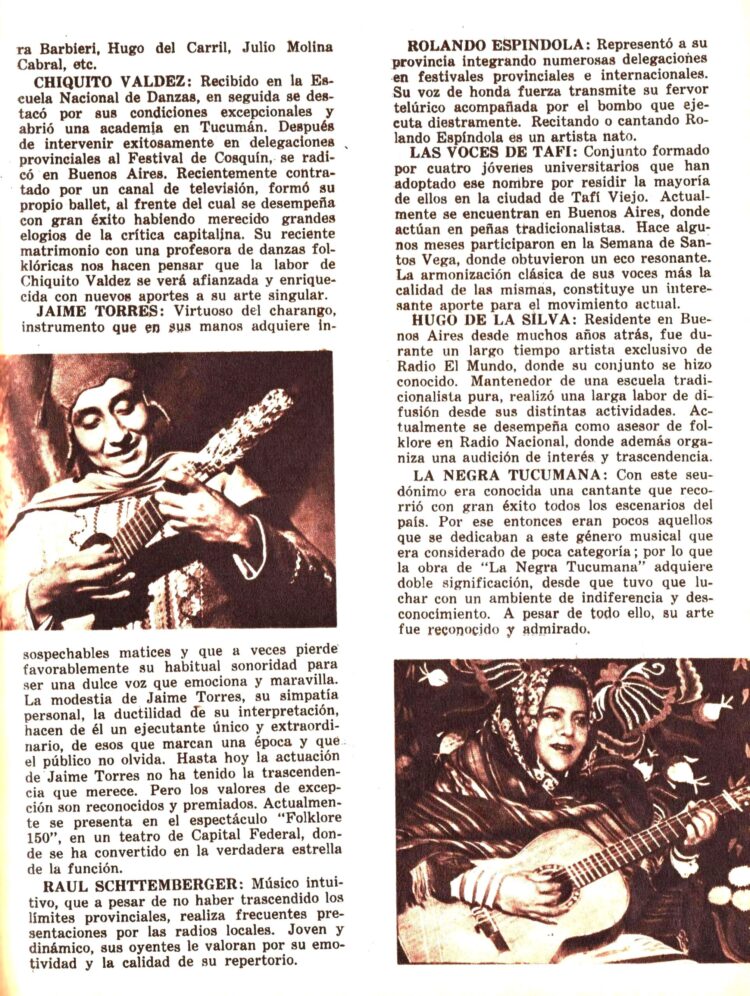

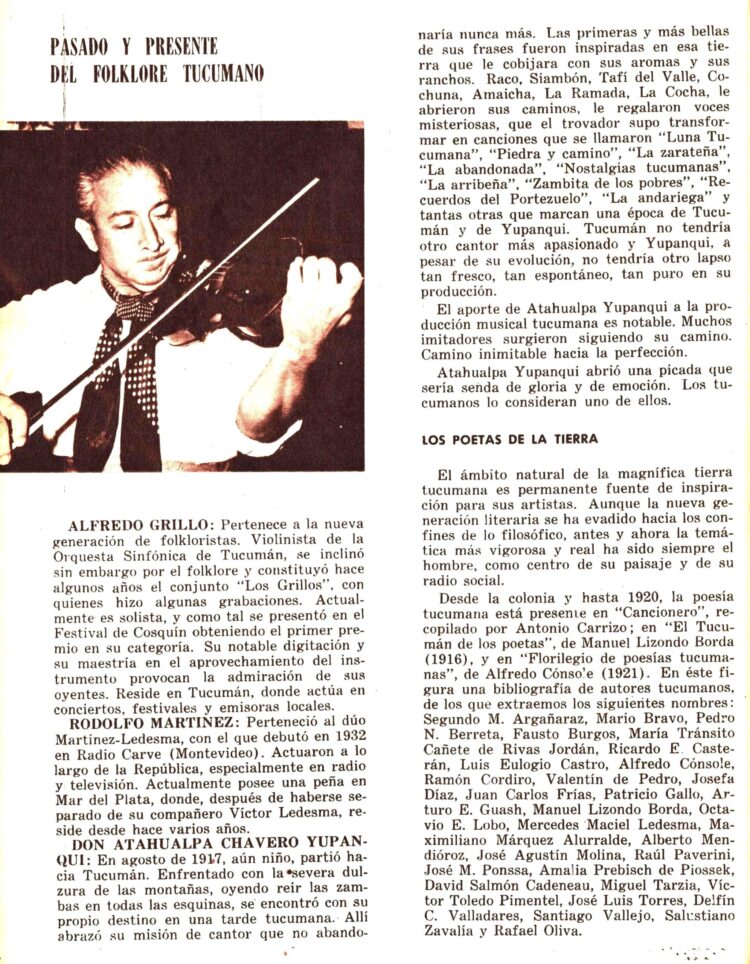

Máximo del Valle comenta el artículo “Pasado y Presente del Folklore Tucumano” publicado en Revsta Nº 124 (5/ 7/1966)

Tucumán, el jardín de la república por ser la cuna de la independencia del país y por su belleza, fue campo de guerra en grandes batallas, una de las primeras provincias en contar con una Universidad Nacional… pero también nacieron en ella grandes artistas.

Uno de los estilos de vida más representativos del arte musical en esta provincia conlleva costumbres y vivencias que enriquecen a estos pensadores que ahondaron en el silencio rural bajo eternos atardeceres tratando de extraer la belleza natural de todo lo que encierra al hombre en una existencia superflua de trabajo y sed de pasión, aquellos que aprendieron de los viejos e inflaron el pecho para entonar cantos a la vida, el amor, el dolor, que con el juego de palabras exactas lograron proyectar el universo que tuvieron al alcance en esta tierra de clima húmedo e intenso.

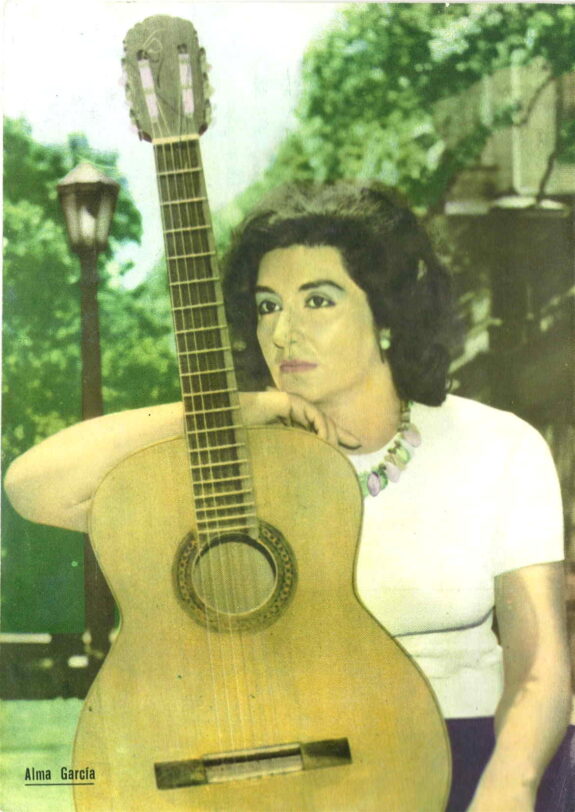

Poesía y música, ambos son un arte distinto pero hay quienes como la tucumana Alma García que no separan las dos cosas, poseía la gracia de ser una mujer que abarcó distintas áreas artísticas e intelectuales: fue Compositora, Cantante, Poeta, Maestra de Escuela Normal, Coreógrafa, una intérprete del folclore en toda su expresión. Nació el 15 de Octubre de 1926 y falleció en su tierra madre el 29 de Noviembre de 2008.

Su aporte en el folclore Tucumano fue tal que fue becada por el Fondo Nacional de las Artes y distinguida como “Ciudadana Ilustre de la Cultura Tucumana”. Tuvo un programa de radio llamado “Esta Tierra de Uno” que sintonizaba en la Radio Nacional de Buenos Aires donde co-conducía con Blanca Carabajal y Suma Paz el espacio “Las tres cuerdas y el ayer”. Era periodista de la revista Folklore donde escribió artículos y también formó parte en ella siendo entrevistada y apreciada.

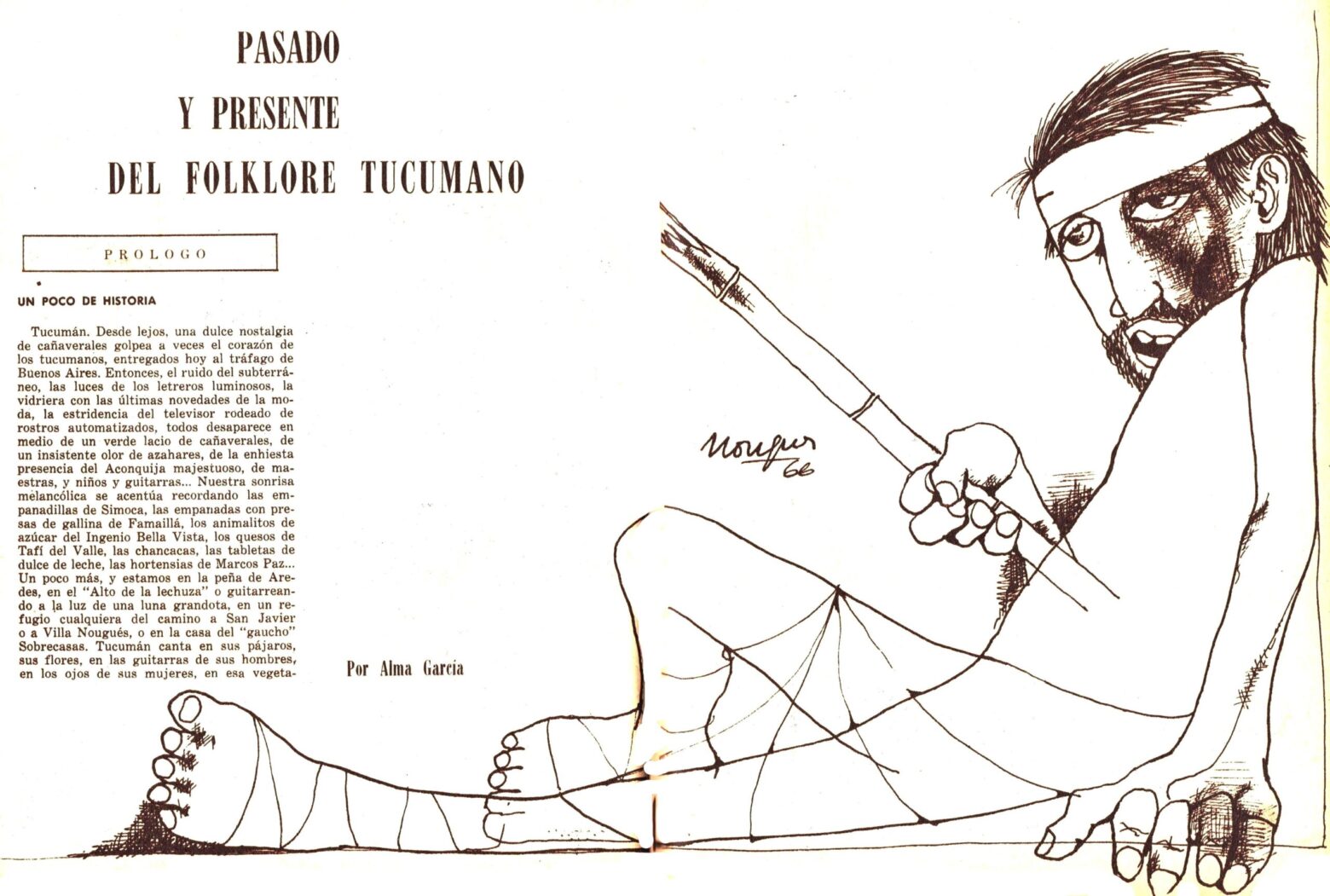

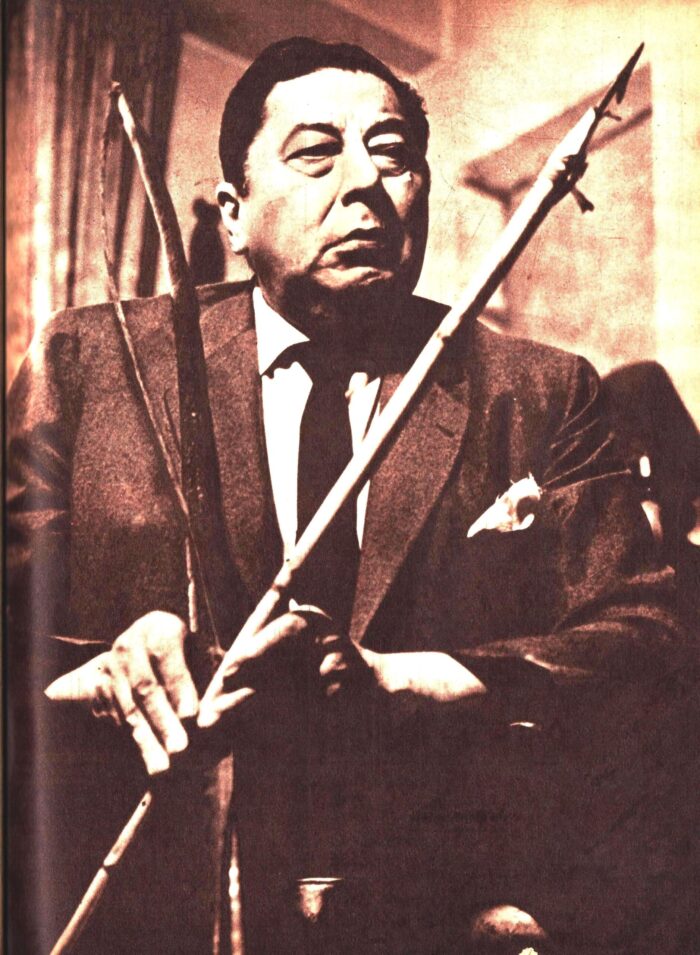

En el artículo que ella tituló “Pasado y Presente del Folklore Tucumano” perteneciente al Nº 124 (5/ 7/1966), a primera vista vemos un fondo blanco y ancho en el cual yace lo que parecer un indio sentado con las piernas extendidas en su último suspiro por tener el abdomen atravesado por una caña con expresión moribunda y débil en su rostro, del artista Isaías Nouges (1) . Puede ser foco de varias interpretaciones; al prestar atención en sus ojos vemos una diferencia entre ambos, uno es más redondo y expresa tristeza y el otro tiene forma más lineal perteneciendo a una mirada intimidante mientras la boca se mantiene abierta simulando un quejido de dolor, su mano derecha sostiene la caña la cual puede simbolizar el sacrificio por la tierra a la que pertenece o la incapacidad de separar las raíces culturales del cuerpo de uno, las cuales están arraigadas al alma.

(1) Ver más datos del pintor en https://www.isaiasnougues.com/

Presenta el artículo con un prólogo que induce al lector a separar la sensación desagradable de una ciudad muy concurrida y atestada de contaminación de los distintos tipos, para entregarse y caer acostado en “medio de un verde lacio de cañaverales” al mismo tiempo que menciona quienes forman parte de la cultura musical en el ámbito escolar “de la enhiesta presencia del Aconquija majestuoso, de maestras y niños y guitarras”… hace mención a distintas regiones (Famaillá, Bella Vista, Tafí del Valle, Marcos Paz) de la provincia junto una comida o postre característico (empanadas, empanadillas, animalitos de azúcar, quesos, chancacas, tabletas de dulce de leche, hortensias) para traer de vuelta a la memoria el sabor de sus recuerdos… Ella te transporta repentinamente entre 3 momentos musicales acompañados de una descripción ambientadora, situaciones de la que suponemos, ella fue partícipe “en la peña de Arendes, en lo Alto de la lechuza o guitarreando a la luz de una luna grandota, en un refugio cualquiera del camino a San Javier o a Villa Nougués, o en la casa del gaucho Sobrecasas”.

“Tucumán canta en sus pájaros, sus flores, en las guitarras de sus hombres, en los ojos de sus mujeres, en esa vegetación casi ofensiva por lo lujuriosa. Canta tras el visillo de la chismosa del barrio, en las voces de los niños voceando “La Gaceta” o “Noticias”. En este bello y poético párrafo ella le atribuye figurativamente a Tucumán la habilidad de cantar correspondiendo a la música con la belleza natural, la vida y el color, la seducción… con detalles situacionales del día común a los cuales no prestamos demasiada atención a veces pero que sí apreciáramos como arte, la vida tomaría un matiz aún más vívido.

En el párrafo que sigue podemos leer un atisbo sobre lo que va este artículo en realidad, además de la provincia y sus riquezas generales, se habla de historia y músicos tucumanos, del tiempo que no perdona dejándo atrás (“El arpa de don Juan Pérez, lo mismo con la guitarra del ciego Pancho) a lo que nosotros le respondemos sin olvidar, también del ahora consecuente de los hechos que suceden (pasando frente a los cafetines del bajo, aún podemos oír arpas y guitarras o bandoneones).

“Tucumán siempre fue una provincia musical” aquí hace una fuerte afirmación; le otorga mérito a la costumbre de que los herederos de una vida en estas tierras aprendiesen a tocar un instrumento lo que desemboca en una herramienta de expresión lírica que perdura hasta la muerte de quienes se hayan adueñado de él.

Sigue mencionando las propiedades musicales de otras zonas de la región donde las bagualas son el plato principal, de Amaicha y su carnaval que esconde en sí mucha pasión diurna y nocturna agraciada.

Invoca al General Lamadrid quien como cantor perdura en la tradición con estrofas como estas: Siga la guerra/ truene el cañón. / Pronto tendremos/ Constitución…

El artículo continúa con color y una ambientación festiva con las comparsas de indios para el carnaval y la forma musical predominante de vidalas o baguales con letras al estilo de “Palo i’ chalchal, /palo i’ nogal, /pa’ eso me has traído, / pa’ verme llorar…”

Alma García aprecia hasta aquellos embebidos cantores que salen de un boliche entonadísimos para sentarse a cantar las lágrimas o risas de la vida “con su guitarra en una mano y una botella en la otra”.

Una mujer realmente encantadora en el sentido de que no pasa por alto nada de lo que sabe sin dejar de lado a ningún músico al que acompañó alguna vez, recordando “con orgullo las tertulias en lo de don Lucas Zabaleta, en lo de don Nolasco Córdoba”.

Añade la contribución de los circos que incorporaron piezas criollas como “Pericón por María” y después te lleva a 1912, en el teatro Alberdi con un concurso de bailes criollos, a 1916 para las fiestas del Centenario acompañadas con bailes populares con orquestas criollas musicalizando el evento… A lo que después de nombrar estas últimas manifestaciones folclóricas, tristemente admite que quedaron en el olvido pero hubieron intentos como los de Don Manuel Gómez en 1920, que pretendía dignificarlas con un concierto en la Sociedad Sarmiento, mantiene el discurso sobre ese período histórico mencionando a la folklorista simoqueña Da. Ana S. de Cabrera que dio una serie de recitales junto a su guitarra y poco después publica un álbum de “Cantos nativos y danzas del norte argentino” con temas recogidos en Tucumán. Finalizando ya su prólogo con un tipo de agradecimiento a algunos de los ya mencionados artistas como “Don Juan Andrés Pérez con su “Álbum Musical de Tucumán”, don Segundo Aredes, con su zamba “Viene clareando”, y otros tantos cuyas canciones aún animan las tertulias familiares”.

El artículo luego lo desarrolla en 4 secciones, los compositores, los intérpretes, los poetas de la tierra y los plásticos. Se haría demasiado extenso y tedioso describir cada uno de los artistas en profundidad pero puede resumirse nombrando los compositores y compartiendo alguna contribución suya al folclore musical tucumano para dar noción de cómo continua su discurso informativo, para que yo no tenga transcribir tanta información sería mucho mejor invitarles a leer desde el artículo donde posee detalles e imágenes que lo ilustran.

Los compositores:

En 1914 los directores de la Academia de Bellas artes comenzaron a estudiar el folklore musical por la recomendación del Dr. Juan Heller.

En 1919 y 1920 se publican dos álbumes con una selección de melodías de la región de Tucumán, Santiago del Estero y Quebrada de Humahuaca, esto se llevó a cabo por el músico Santiagueño don Miguel Gómez Carrillo.

Don Agenor Reinoso que murió en 1929, dejó un cuaderno manuscrito con más de 100 melodías armonizadas, tomadas del pueblo.

En 1937 Juan Alfonso Carrizo presenta el Cancionero popular de Tucumán con canciones infantiles y religiosas tomadas por don Bruno Jacovela.

En 1938 Carlos Vega recopila noventa y cuatro melodías.

En 1940 Isabel Aretz-Thiele con el apoyo de la Universidad N. de Tucumán haciendo viajes, estudia y conoce muchisimas piezas con datos sobre formas coreográficas, instrumentos, datos históricos y geográficos, lo que se resume en una obra que fue publicada en 1946 llamada “Música Tradicional Argentina”.

Luis Gianneo: Director de orquesta, autor de poemas sinfónicos “Turay-turay” y “Tarco en flor”.

Nabor Córdoba: profesor de secundario, guitarrista, autor de “Tengo que morir cantando” “Mi Tucumán” “Árbol Solo”.

Nabor Cordoga: autor de algunas obras corales, desapareció a temprana edad.

Laura Cordoba: Pianista y gran bailarina de danzas criollas y también autora de canciones.

José Antonio Niñez y Rafael Gerardo Nuñez: Cantores y guitarrista, autores de “Chacarera del 55” y “Para el Aredes”

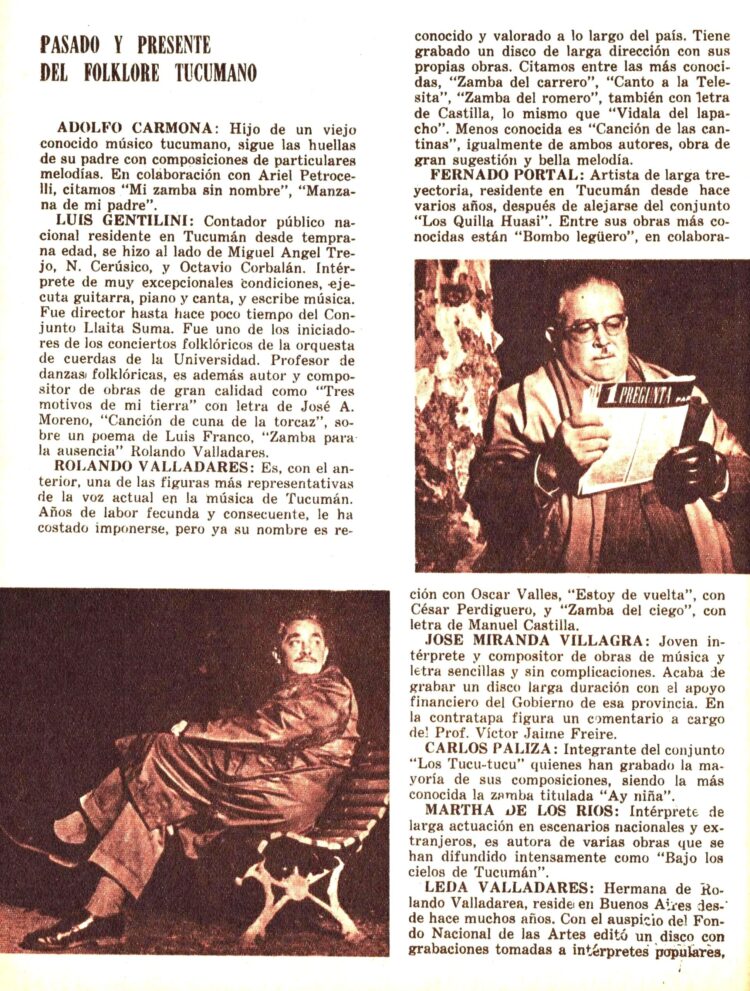

Adolfo Carmona: Compositor como su padre crea “Mi zamba sin nombre” “Manzana de mi padre”

Luis Gentilini: Contador público nacional, uno de los primeros directores de conciertos folklóricos en la Universidad, profesor de danzas, guitarrista y pianista

Rolando Valladares: Una de las voces más representativas de tucumán junto Luis Gentilini, compuso “Zamba del carrero”, “Canto a la Telesita”, “Zamba del romero”.

Fernando Portal: Artista que pertenció a “Los Quila Huasi”, compuso “Bombo Leguero” “Estoy de vuelta” y “Zamba del ciego”.

José Miranda Villagra: Intérprete y compositor, grabó un disco de larga duración.

Carlos Paliza: Integrante del conjunto “Los Tucu-tucu”

Martha de los Rios: Interprete de actuaciones, autora de “Bajo los cielos de Tucumán”

Leda Valladares: Hermana de Rolando Valladarea, compuso canciones para la universidad.

Enrique Viaña: Compositor tradicionalista, sus obras no salieron a la luz fuera de su provincia.

Oleg Kotzarev: De origen RUSO, fue director del departamento de Música en la provincia Violoncelista de la orquesta, autor de un ballet.

Miguel Angel Trejo: Desaparecido en pleno apogeo de su obra la cual grabo y se interpreta aún.

Octavio Corvalan: Autor de “Supay Chacarera”

Martha Mendicute: Ganó el primer primerio de un concurso de composiciones con su zamba “Que sea vos”, otra de sus obras son “La tilcareña”, “La perdiz”.

Julio Olarte: Residente de Monteros fue director de una escuela primaria, autor de “La quemazón”, dirigió el conjunto “Los tejareños” con quienes hizo giras interprovinciales.

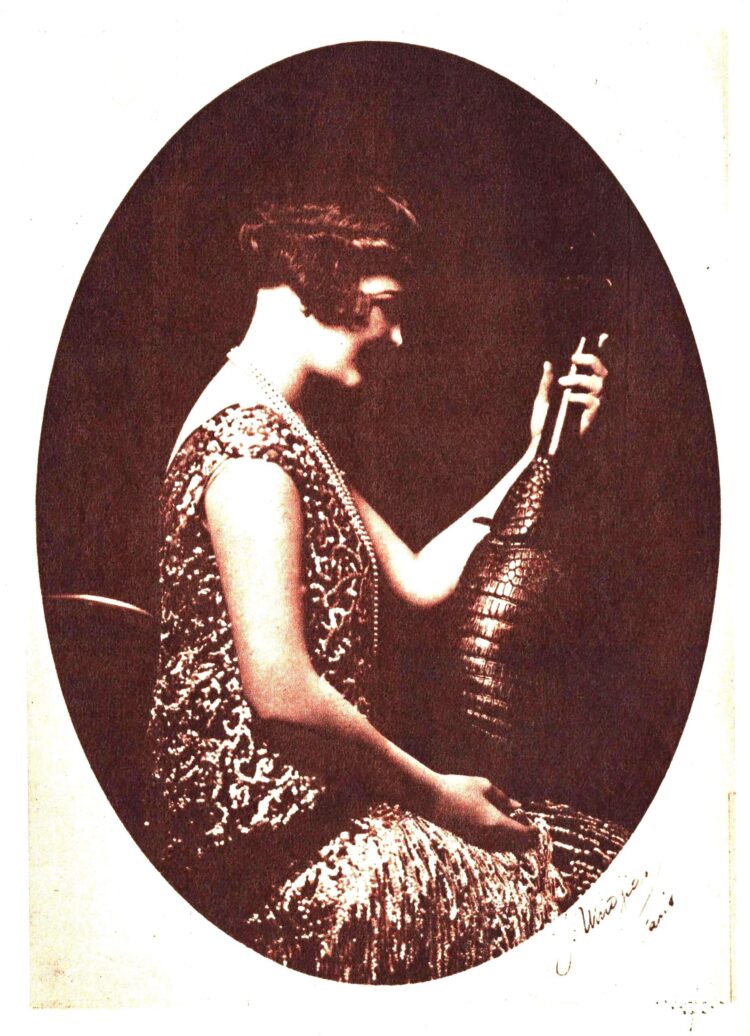

Ana S. de Cabrera: Además de compositora una gran intérprete, llevó el folclore al teatro Colón en la forma popular.

Virgilio Carmona: Autor de la difundida zamba “Debajo de la morera”.

Santiago Nieva Mora

Nota de Alma García- Iniciación a Crítica Musical – aparecida en Revista Nº 49 (23/7/1963)

Alma García tiene una forma de escribir no muy atípica. Contextualiza los acontecimientos sobre los que escribe, se detiene en detalles que parecen ser innecesarios, pero si no estuvieran el texto no tendría el color que tiene.

En el artículo 49 de la revista folclore, Alma nos presenta a Blanca Carabajal, una amiga conocida gracias a Alberto Fabier, a quien se encontró por casualidad en las calles de Buenos Aires en el Verano del 62. Esto nos hace reflexionar sobre cómo los sucesos aislados y sin preparación pueden influir la vida de los artistas, y por lo tanto del folclore.

Podemos apreciar como Alma en sus escritos que refieren a personas, tiende a describir las características positivas de la persona, ya sean, de forma de ser o capacidades intelectuales. Luego de esto los logros de la persona, lo que aportó al mundo, (en este caso musicalmente), los lugares donde viajó y la idiosincrasia de su arte.

Por último utiliza el artículo como una publicidad, para anunciar a los lectores un programa donde Blanca, Suray, Carabajal va a cantar.

En el artículo, Alma nos cuenta que Suray, le cantó a ella una de sus primeras obras: “Cautiva”. La letra de esta canción, uno de sus 130 temas registrados, es exhaustivamente poética. Utiliza elementos naturales como medio de expresión metafórica con los sentimientos humanos. Me llama la atención que los elementos de la realidad que utiliza para expresar un concepto (metáfora), son los que se encuentran en muchas de las letras que utiliza el folclore: Luna, Sol, Camino, Río, etc. Y la canción consiste en 4 estrofas, la última siendo una variación de la primera en cuanto a letra.

podemos encontrar la letra en este link: http://revistafolklore.com.ar/alma-garcia/.

Nota Sobre Alma García- Iniciación a Crítica Musical – Revista Folklore Nº 26 (4 /9/1962) :

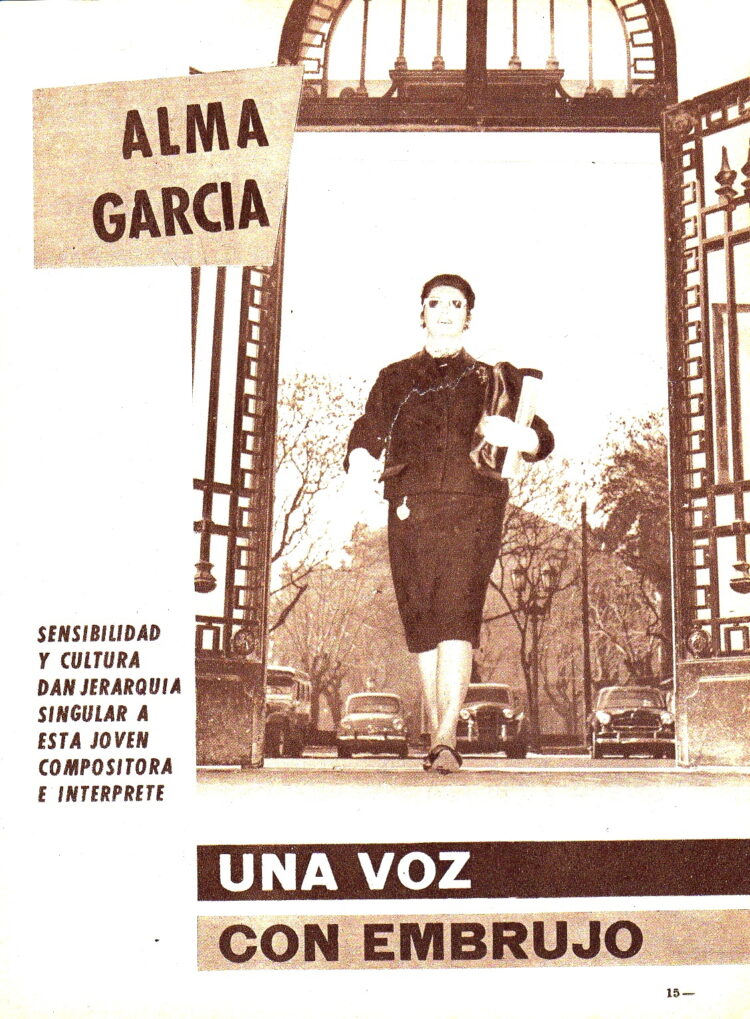

“Una voz con embrujo” “Sensibilidad y cultura dan jerarquía singular a esta joven compositora e intérprete”:

Físicamente no llamaba mucho la atención, más dedicada a su labor que a su aspecto físico portaba una natural elegancia, de ojos y pelo oscuro, alta, sencilla, tímida y con “una voz de embrujo”

No es una novedad que el talento artístico de la escritura de Alma García haya sido notable, puesto que proviene de padre músico y poeta, y es típico que existan generaciones dedicadas a oficios similares. Ya lo vimos con los Bach, los Mozart, Los Strauss, etc.

Este talento heredado, podría haberse quedado en la nada, pero creo que uno de los factores importantes por los que salió a flote, fué el de la soledad. En mi opinión la soledad y el aburrimiento son claves en el desarrollo de todo artista. Como dice el gran director de cine Andrey Tarkovsky: “Aprendan a amar la soledad, la juventud de hoy en día tiene formas ruidosas y agresivas para no sentirla, y esto es algo triste”. En este caso, la forma de Alma que tiene de evitarla, es con el piano, la guitarra y el canto. Esto nos muestra la capacidad, no solo de Alma, sino de cualquier ser humano, de convertir los sentimientos negativos en algo positivo, y encima productivo, algo cada vez más difícil en la sociedad actual, donde cada vez se vuelven más accesibles las formas de distracción, anti productivas. Cito nuevamente a Tarkovsky, para denominar lo que creo que es la base de la producción artística de Alma García: “Un consejo que les doy a los principiantes es no separar su vida de la película, ya que un director es como cualquier artista: debe contribuir en su obra con algo de su propio ser”. Es decir, Alma García aprovecha vivencias propias para plasmarlas en su Arte, y no siempre vivencias positivas:

(En este fragmento observamos que de pequeña, Alma utilizaba el poema como acto humano de sublimación: necesidad de descargar lo que le pasa de alguna manera. En este caso la expresión es la palabra, reprimida por su timidez pero convertida en una obra.)

Volviendo a la familia de Alma García, se escribe en la nota sobre una antepasada, que según ella es una heroína por “Rescatar la cabeza ensangrentada de Marco Avellaneda de la pica puesta en la plaza pública”, esto nos habla de su clara postura política.

Otro de los aspectos a destacar de Alma, es la polivalencia que tuvo: compositora, poeta, cantante, guitarrista e incluso docente (esto último es polivalente de por sí), algo que creo característico de figuras femeninas históricas, comparándola con Hildegart Von Bingen, aunque no haya alcanzado ni de lejos el nivel histórico de esta santa.

El que el arte de alguien sea tomado en cuenta por la sociedad, no solo es algo muy poco probable, sino que requiere de mucho esfuerzo y dedicación, evidencia de esto es lo que nos cuenta Alma en la nota sobre sus años de estudio en licenciatura de música, guitarra, canto, piano.

Otro de los aspectos que contribuyeron al gran desarrollo artístico de Alma, además de los ya mencionados soledad, esfuerzo y dedicación, talento heredado de familia, no está de más mencionar las oportunidades que le fueron brindadas: Tanto el hecho de vivir en un país en el que hay disponibilidad de escuelas de música, y donde existen becas y comisiones para artistas, pudiendo incluso viajar a Europa, propiciaron su formación.

Alma fué poetisa por naturaleza, incluso cuando responde una pregunta lo hace usando la poesía:

Alma fué viajera: de su suelo natal a BSAS, a Europa, a Santiago del Estero, etc. Pero no parece sufrir el desarraigo:

Por último, Alma es la prueba de que incluso un gran pensador puede creer en algo tan irracional como los horóscopos y la magia.

Facundo Toscano

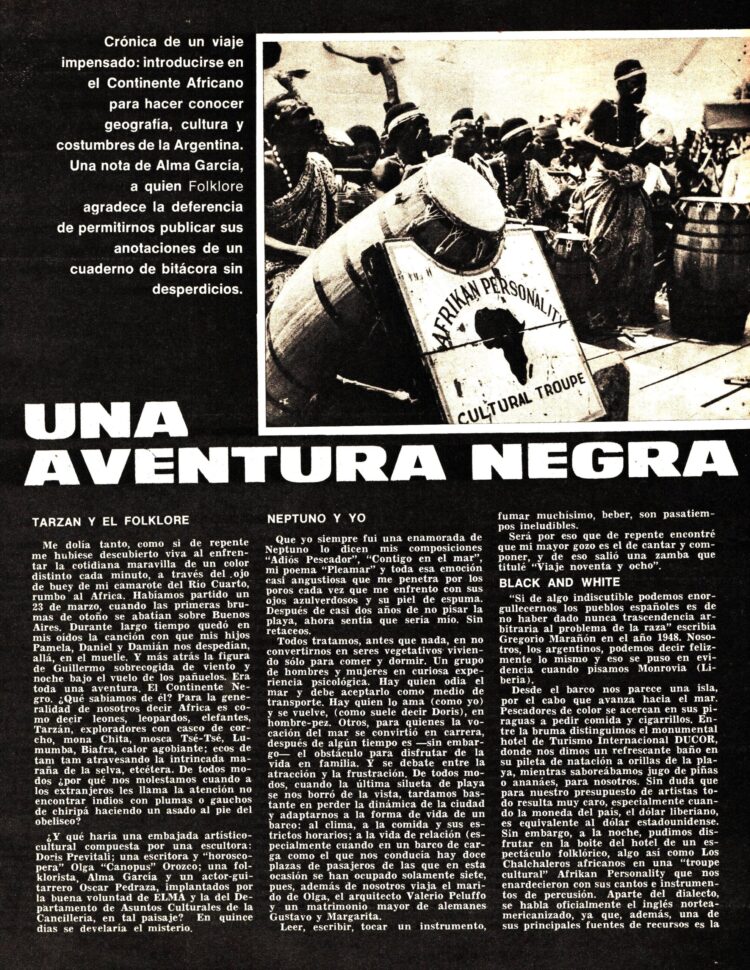

Una aventura negra – Revista Folklore Nº 238 (Octubre de 1974)

Es una nota de Alma García de un viaje que realizó al continente africano, como miembro de una embajada artístico-cultural del Departamento de Asuntos Culturales de la Cancillería. Alma es convocada como músico folklorista para este intercambio (o más bien difusión) cultural. La revista Folklore publica esta nota que ella hace a partir de las anotaciones de su bitácora.

En su prosa da cuenta de su vuelo cultural-intelectual: en su rico vocabulario, las citas que trae a reflexión de diferentes filósofos o personajes históricos, y la información concerniente a cada lugar que menciona de su visita, como ser superficie, población, moneda, bandera, economía, etc.

Tiene un modo de escribir poético mientras cuenta los hechos de su gira no a manera de crónica sino como una narración amena, como si estuviera contando al lector en primera persona las experiencias de su viaje interno y externo.

No teme ser autorreferente, y comparte reflexiones de diferentes niveles: personal, antropológica, cultural, social. Su pluma intenta, más que describir situaciones, contar procesos emocionales y dinámicos, internos e interpersonales; de una oración a otra salta a diferentes temas que van surgiendo al mismo ritmo que deben haber surgido en su corazón a medida que vivía aquellos hechos: desde profundizar en la idiosincrasia de un país y su progreso, a contar alguna anécdota jocosa, a compartir las emociones que le provoca la naturaleza.}

En sus últimos párrafos comparte sus conclusiones, valorando de sumamente positivo el viaje y el trabajo realizado, con una enorme carga emotiva: “fue un éxito”; “siento que un pedazo de mi vida se quedará para siempre en las bodegas (del barco)”; “creo haber hecho Patria con mi música y con la exposición de arte que llevamos”; “Vuelvo a mi tierra, a mis montañas. A la rutina. Un sol, celeste, me alumbra desde adentro”.

A continuación, hago una síntesis párrafo a párrafo, ordenados según los subtítulos de la propia nota.

Tarzán y el folklore

ELMA: Empresa Líneas Marítimas

- África, reflexiones, imaginario colectivo.

- Quienes eran en ese viaje, en que marco iban.

Neptuno y yo

- Su relación con el mar.

- Las diferentes relaciones con el mar de las personas.

- Pasar el tiempo en el mar.

- Allí creó una zamba.

Black and White

Empieza a describir su llegada y primeras actividades y visitas en el continente, en Liberia. Todo muy bien contextualizado.

- Abre las reflexiones de la interculturalidad con una cita al Dr. Marañón.

- Relata la llegada, la situación económica de ellos, del país, muy escuetamete, las circunstancias de su llegada (era feriado). El hotel, el espectáculo africano que vieron. Las primeras visitas culturales: radio, TV.

África por dentro

Narra su paso por Nigeria. Párrafos de mucho contenido descriptivo, informativo, cultural.

- También primero hace una contextualización económico-social (moneda, trabajo, exportación, habitantes, bandera, diferencias sociales). Este extenso párrafo tiene como contenido principal un gran pantallazo de la cultura del país. Recién al final cuenta sobre su participación: radios y TV.

- Alusión a dos realidades: la gran pobreza, y la pujante igualdad entre hombres y mujeres.

¿Y las jirafas?

- Paso por Ghana, donde hubo poca actividad profesional, más que nada turismo. Información general sobre el país (moneda, superficie, habitantes).

- Embarcándose a Zaire, comparación con el Río Paraná por sus condiciones similares.

- En el pueblo de Matadi, actividad comercial, moneda.

- Relata el encuentro con el Embajador, con quien compartieron música y conversaron sobre la situación del lugar, la educación y los progresos.

Saca-saca

- Comenta un par de comidas típicas.

- Se marchan de Zaire.

Sebastián Coelho

- Llegada a Angola, sucinta descripción de geografía y actividad. Van a visitar algunas emisoras.

- Descripción del paseo que hicieron por el lugar. Grabación de un ciclo de audiciones que se transmitirán en el país.

- Comentario experiencial de la naturaleza.

- Conferencia de prensa con mucha concurrencia, intercambio musical, preguntas “bastante comprometidas” (no aclara). Comenta una situación política: el gobernador portugués es depuesto (revolución en Portugal). Se despiden del país con mucho cariño y emoción.

Mamalules y Papalules

- Anécdota sobre el término “papalule” y su uso jocoso entre ellos.

- Información sobre el país que están dejando, Angola, su geografía, crecimiento y desarrollo.

- Última escena de despedida a la noche en el barco.

- Camino a Sudáfrica.

- En la llegada a Cape Town (Ciudad del Cabo) deben fondear por el clima, lo que hace que no puedan encontrarse con una delegación de periodistas argentinos que estaban allí. Al llegar el Cónsul y el Embajador les organizan la reunión de prensa para presentar su Exposición y Concierto. Información sobre el país: moneda, actividad, población.

- Nada de jirafas sueltas.

Appartheid

- Llegada a Sudáfrica. La realidad dura y lejana a nosotros del apartheid.

- Cuenta cómo se da esa segregación en la práctica.

- El contacto con la comunidad argentina del país, la esposa del Cónsul. Se sintieron como en Argentina terminando con el canto de la Marcha de San Lorenzo.

- Comenta de manera graciosa y sorpresiva su encuentro y andanzas con Monseñor Dovigo. Conocieron algunas casas religiosas. Más referencias a argentinos de la zona.

- Visitas a escuelas para diferentes razas. Grabación y entrega de material. “Fue un éxito”. Algunos lujos de su paseo.

- También visitaron Brasil pero no la desarrolla aquí.

- Fin del viaje, breve conclusión. “Creo haber hecho Patria con mi música y con la exposición de arte que llevamos”. Fue para ella una experiencia de mucho valor y carga emotiva, sumamente positiva.

- Fin.

María José Nieva escribe sobre Alma Garcia

Despertó en San Miguel de Tucumán, donde el canto de sus pájaros, sus flores y montañas le habrán servido de inspiración para llegar a convertirse en una destacada compositora, poeta, cantante, guitarrista e incluso docente.

“Tucumán fue siempre una provincia musical. La obligación de hacer estudiar a los hijos un instrumento, se convirtió, ya adultos éstos, en el placer de la comunicación lírica”. (Revista Folklore Nº 124 , “Pasado y presente del folklore tucumano”. Alma García).

Nació el 15 de octubre de 1923 y falleció también en San Miguel de Tucumán el 29 de noviembre de 2008.

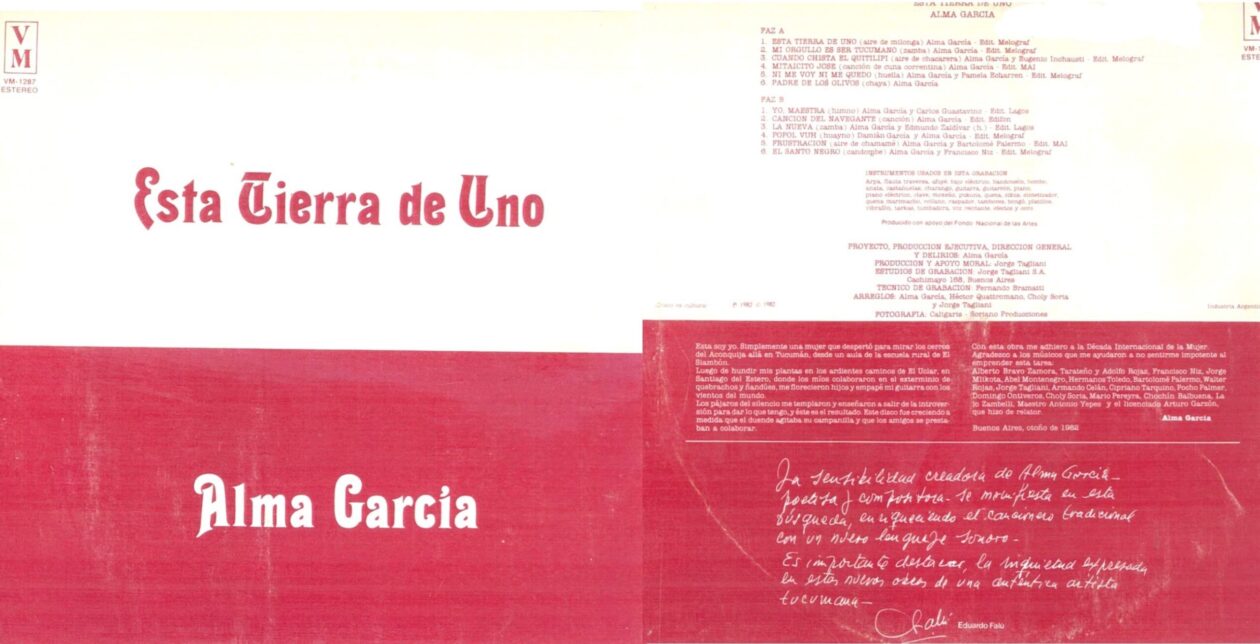

Obras de su autoría fueron grabadas por reconocidos artistas como Mercedes Sosa, Los de Salta, Las voces blancas, Jaime Torres, Coqui sosa y Lucho Hoyos, entre otros. Fue creadora y conductora de “Esta tierra de uno”, programa radial que se difundió por radio Nacional y ese nombre también llevaría su único disco de larga duración. También fue distinguida como ciudadana ilustre de la cultura Tucumana.

Alma García dejó más de 130 temas registrados como autora- compositora o en colaboración con otros artistas del medio.

Detalles de las notas de la contratapa del álbum “Esta Tierra de uno”:

“Esta soy yo, simplemente una mujer que despertó para mirar los cerros del Aconquija allá en Tucumán, desde un aula de la escuela rural del Siambón. Luego de hundir mis lantas en los ardientes caminos de El Unclar, en Santiago del Estero, donde los míos colaboraron en el exterminio de quebrachos y ñandúes, me florecieron hijos y empape mi guitarra con los vientos del mundo.

Los pájaros del silencio me templaron y me enseñaron a salir de la introversión para lo que tengo, y éste es el resultado. Este disco fue creciendo a medida que el duende agitaba su campanilla y que los amigos se prestaban a colaborar.

Con esta obra me adhiero a la década internacional de la mujer.

Agradezco a los músicos que me ayudaron a no sentirme impotente al emprender esta tarea: Alberto Bravo Zamora, Tarateño y Adolfo Rojas, Francisco Niz, Jorge Mlikota, Abel Montenegro, Hermanos Toledo, Bartolomé Palermo, Walter Rojas, Jorge Tagliani, Armando Celán, Cipriano Tarquino, Pocho Palmer, Domingo Ontiveros, Choly Soria, Mario Pereyra, Chochín Balbuena, Lalo Zambelli, Maestro Antonio Yepes y el licenciado Arturo Garzón que hizo de relator.”

Alma García, Buenos Aires, otoño de 1982. Intérprete: Alma García

Album: “ESTA TIERRA DE UNO” Año: 1982 Sello: VM Nº: VM-1287 ESTÉREO

Formato original: Larga duración (Long-play) de vinilo en 33 1/3 r.p.m. (LD) Bitrate: CBR 256 kbps en 48.000 Hz

LISTADO DE TEMAS:

FAZ A:

1.- Esta tierra de uno (aire de milonga) Alma García

2.- Mi orgullo es ser tucumano (zamba) Alma García

3.- Cuando chista el quitilipi (aire de chacarera)

3.- Cuando chista el quitilipi (aire de chacarera) Alma García / Eugenio Carlos Inchausti

4.- Mitaicito José (canción de cuna correntina) Alma García

5.- Ni me voy ni me quedo (huella) Alma García / Pamela Echarren

6.- Padre de los olivos (chaya) Alma García

FAZ B:

1.- Yo, maestra (himno) Alma García / Carlos Vicente Guastavino

2.- Canción del navegante (canción) Alma García

3.- La nueva (zamba) Alma García / Edmundo Porteño Zaldívar (h)

4.- Popol Vuh (huayno) Damián García / Alma García

5.- Frustración (aire de chamamé) Alma García / Bartolomé Palermo

6.- El santo negro (candombe) Alma García / Francisco Niz

INSTRUMENTOS USADOS EN ESTA GRABACIÓN:

Arpa, flauta traversa, afuyé, bajo eléctrico, bandoneón, bombo, anata, castañuelas, charango, guitarra, guitarrón, piano, piano eléctrico, clave, moxeño, pukuna, quena, sikus, sintetizador, quena marimacho, rollano, raspador, tambores, bongó, platillos, vibrafón, tarkas, tumbadora, voz recitante, efectos y coro.

Producido con apoyo del Fondo Nacional de las Artes

PROYECTO, PRODUCCIÓN EJECUTIVA, DIRECCIÓN GENERAL Y DELIRIOS: Alma García

PRODUCCIÓN Y APOYO MORAL: Jorge Tagliani

ESTUDIOS DE GRABACIÓN: Jorge Tagliani S.A. Cachimayo 168, Buenos Aires

TÉCNICO DE GRABACIÓN: Fernando Bramatti

ARREGLOS: Alma García, Héctor Quattromano, Choly Soria y Jorge Tagliani

FOTOGRAFÍA: Caligaris – Soriano Producciones

¡Disco es cultura! (P) 1982 © 1982 Industria Argentina