Hoy celebramos el Día del Amigo. En Rosario , un 20 de Julio del 2015 el Centro Cultural Bernardino Rivadavía se rebautizó con el nombre de Roberto Fontanarrosa. El genial escritor y humorista había fallecido el 19 de Julio de 2007.

En la serie “El que ríe último” publicada el dia 15/3/2018, tiene sus páginas el célebre Roberto Fontanarrosa”. Revista Nº 295 (Julio de 1975)

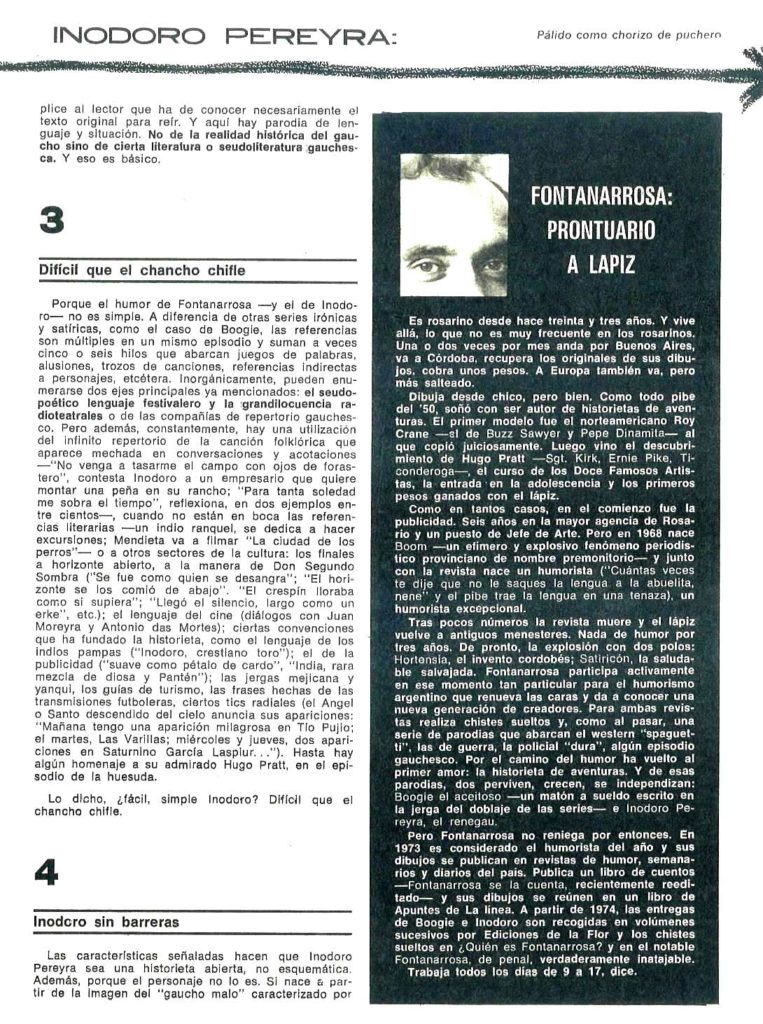

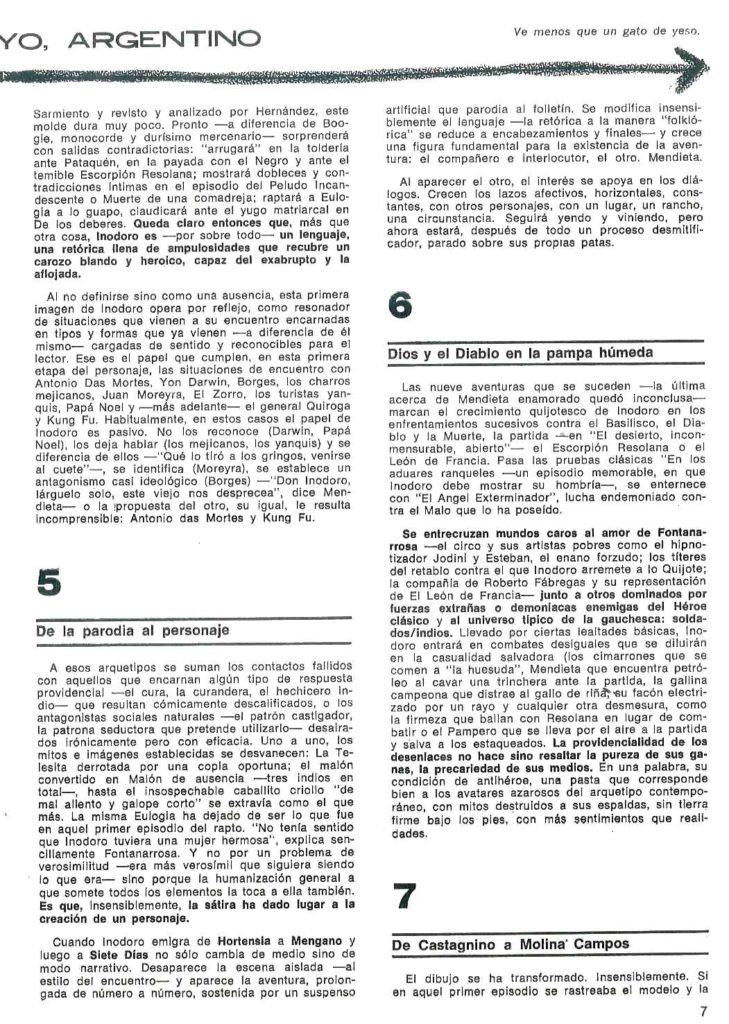

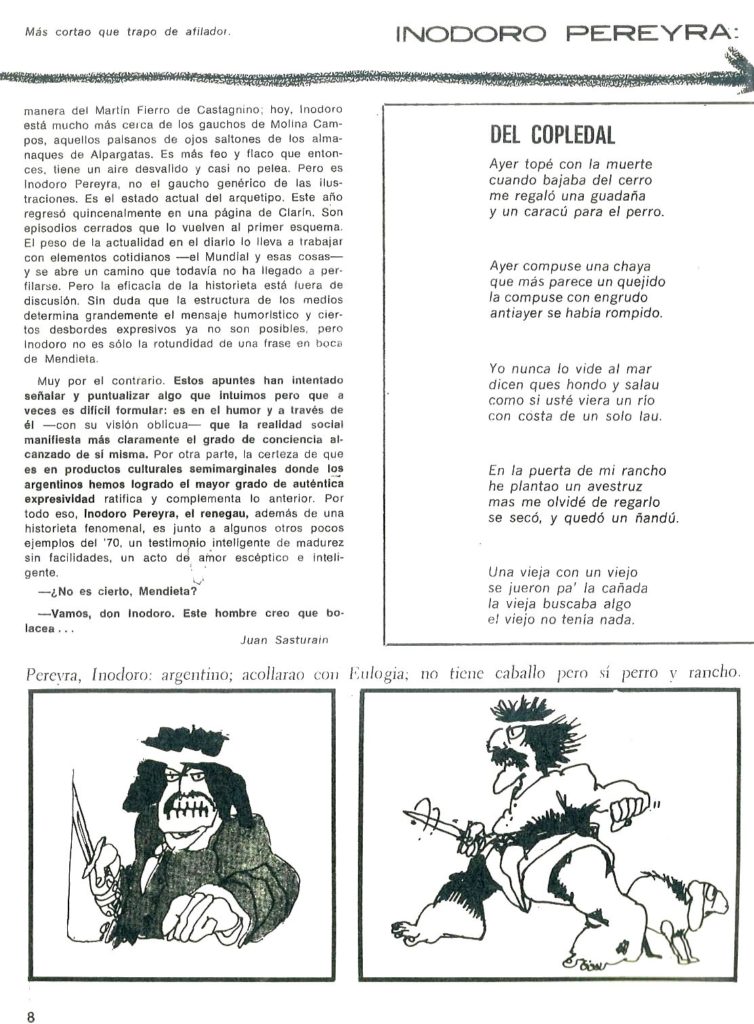

Pero como le dice en el dibujo inicial , un orgulloso Inodoro Pereyra a su perro Mendieta, la Revista le dedicó algunas páginas al personaje. Es en Folklore Nº 284 (Agosto de 1978) cuando coincidiendo con el sexto aniversario de la aparición del singular gaucho en la Revista Hortensia, se publica un largo articulo titulado: “Inodoro Pereyra; Yo , Argentino” cuyo responsable Juan Sasturian, nos hace transitar por las particularidades del personaje, incluyendo sobre el final poema y su refranero-

Inodoro Pereyra ya había sido llevado al Teatro , y de ello se da cuenta en la Revista Nº 268 Abril de 1977.

Inodoro Pereyra ya había sido llevado al Teatro , y de ello se da cuenta en la Revista Nº 268 Abril de 1977.

Y dado el gran éxito en Rosario, la obra sería llevada a Córdoba y Mar del Plata. En la nota descubrimos según manifestaciones del mismo Fontanarrosa que el origen del nombre lo díó el pintor Leonídas Gambartes en una apreciación suya de un compañero municipal en Rosario. Folklore Nº 271 ( Julio de 1977)

Mas datos sobre su vida y obra en :

https://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Fontanarrosa

Así de esta manera, el “amigo” Roberto Fontanarrosa nos regaló momentos gratos y sonrisas, con sus personajes, sus tres novelas, sus doce libros de cuentos y otras recopilaciones de dibujos humorísticos sobre temas variados.

Un ejemplo es el dedicado a los Médicos cuya portada (Edición de la Flor ) y otras dos páginas se pueden ver aquí.

Y también la transcripción de su relato “Retiro de Afganistán Ya ¡!!”

Un cuento de Roberto Fontanarrosa. De su libro “El Rey de la milonga”(2005)

“Siempre alguien lo escucha”. Eso le dijo el astrólogo Alfredo Alegre a Ezequiel Morabito, poco antes de que este concurriera al programa “Consultando con la almohada”, de FM El Altillo, la noche del 23 de noviembre de 2001. Alegre practicaba la predicción astrológica y difundía sus logros a través de un breve micro de la misma FM, pero a las cinco de la mañana, cuando terminaba” Consultando con la almohada”, y antes del comienzo de La linterna, el programa creado por Félix Reynoso.

Por su parte, Ezequiel Morabito, ocasional oyente, había sido favorecido por un inesperado golpe de la fortuna: se había ganado dos entradas, que FM El Altillo regalaba a las ocho personas que llegaran primero al auditorio, para asistir a la première de la película francesa La baranda, con Philippe Rhallys y Michèle Petit.

-Yo no creo que nadie escuche radio a esta hora -comentó Morabito, por decir algo. Mientras esperaba su turno para retirar el premio.

-No se crea -le dijo entonces el astrólogo Alegre, sentado casualmente en una silla cerca de él, y ordenando los papeles de su micro-. Siempre va a encontrar, mañana o pasado, a alguien que lo escuchó, usted va a ver, y que le comentará el programa.

-¿A esta hora? -desconfió Morabito. Eran las cuatro de la mañana.

-A cualquier hora. No olvide que hay camioneros, taxistas. A mí me llaman mucho los taxistas. Yo les informo a qué calles está favoreciendo Júpiter, por ejemplo, para que ellos consigan clientes. Y no se olvide de los serenos y de los que tienen insomnio.

-Mi caso -dijo Morabito.

-Entonces usted escucha este programa…. -Alegre señaló vagamente la luz roja que indicaba que Consultando con la almohada estaba en el aire- y sabrá cuánta gente llama por teléfono.

Morabito asintió con la cabeza, distraído, muy lejos de imaginar lo acertado que había estado Alegre con su comentario acerca de que siempre habría alguien escuchando. Meditaba qué hacer con la otra entrada. Hacía tres meses que había roto con Marisa, tras cuatro días de tibia relación y repasaba ahora la lista de sus pocos amigos pensando a quién de ellos podría invitar al cine. No sabía aún que su intervención radiofónica desataría la historia que estamos a punto de relatar.

Tampoco había imaginado Morabito, mientras se sentaba procurando no hacer ruido al correr la silla frente al otro micrófono, que Abel Moyano, el conductor del programa, le brindaría tanto tiempo para el diálogo. Solo cuando Moyano le preguntó si le gustaba el cine francés, si solía comer mucho de noche, si sentía alguna atracción por el ajedrez y cuáles eran sus otras aficiones, Morabito cayó en la cuenta de que él nunca había escuchado el programa desde su comienzo ni lo había soportado hasta el final. Por lo tanto ignoraba que duraba cuatro horas y, en consecuencia, no podría ser llenado solo con consultas sentimentales.

-También encabezo el MBT, Movimiento Barrial Trotskysta “Santiago Pérez” – agregó Morabito decidido, como descubriendo, por fin, lo que era tener delante de él un medio de comunicación a través del cual difundir sus ideas.

-Qué interesante -lo miró fijo Abel Moyano-. ¿Y en homenaje a quién le han puesto “Santiago Pérez”?

-Es el nombre de la persona que, con enorme generosidad, nos alquila el garaje donde realiza sus actos nuestro movimiento -respondió Morabito, sintiéndose un poco tonto-. Pero nos lo alquiló con la condición de que la agrupación llevara su nombre, algo que nosotros aceptamos porque no son muchos los ciudadanos que se atreven a comprometerse con nuestra lucha.

-Muy bien, muy bien, excelente, hay que destacar esos gestos -dijo Moyano, tocándose repetidas veces los auriculares e intercambiando gestos con el operador que dormitaba tras el vidrio, en una mínima sala de controles-. Lo felicitamos, amigo Morabito, y ahora vamos a otro disquito y después la respuesta a esa consulta que nos quedó pendiente…

Morabito se puso de pie, enredándose un poco con los cables.

-Su saludo -lo invitó sin embargo Moyano, cuando ya crecía la cortina musical- y su mensaje a la audiencia, si es que desea agregar algo…

Morabito frunció el ceño, se agachó tomando la base metálica del micrófono.

-Solo deseo agregar -dijo, decidido- que el Movimiento Barrial Trotskysta “Santiago Pérez” exige el total retiro de las tropas norteamericanas del territorio de Afganistán. Inmediatamente. Pero no mañana o pasado o la semana que viene… -pegó con la punta de su rígido dedo índice sobre la mesa, repetidas veces-… ¡ sino ya, ya, ahora mismo!

-Gracias, mi amigo -Moyano viró con su silla giratoria hasta golpearse la rodilla contra la pared, reclamó con su mano en el aire que aumentara el volumen de la cortina y la luz roja del estudio se apagó.

Al día siguiente, a eso de las cuatro de la tarde, Morabito recibió un llamado telefónico. Estaba completando unas palabras cruzadas y debió interrumpir para ir a atender.

-El señor William Hammond desea hablarle -le dijo una voz femenina. Morabito no dijo nada, el bolígrafo aún en la mano.

-Mi nombre es William Hammond. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? -escuchó pronto una voz con marcado acento inglés.

-Morabito, Ezequiel.

-Le estoy hablando desde Aricana, señor Morabito, mucho gusto.

-Ah… ¿Cómo le va?

-Muy bien. Mire, iré al grano, los americanos somos hombres prácticos. Yo soy el director de Aricana y escuché anoche sus declaraciones por la radio…

-Ah… -Morabito se puso derecho en la silla, enfrentado al aparato telefónico, volvió a fruncir el ceño y mordió la punta de bolígrafo.

-Más que sus declaraciones -siguió la voz con acento inglés-… sus exigencias. Y le soy sincero, pese al predicamento que tienen Aricana en Rosario no está en mis manos tomar decisión alguna con respecto a lo que usted pretende.

-No soy yo, señor Hammond. El Movimiento.

-De acuerdo, el Movimiento. Pero créame que estoy haciendo todo lo posible por contactarme con Edward Klockenbrink, embajador de los Estados Unidos en la Argentina, para ponerlo al tanto del problema. Le ruego tenga un poco de paciencia.

Morabito cortó tras un saludo breve. Se quedó mirando la pared de la cocina. Nunca hubiera imaginado años atrás que el MBT alcanzara tanta repercusión, cuando él mismo había creado la agrupación vecinal movilizado por la necesidad de gestionar la instalación de las cloacas.

Luego los mismos vecinos habían propuesto mantener una comisión estable para exigir el fin del gas envasado y, por último, varios tomaron la costumbre de reunirse en el garaje de Pérez para debatir sobre cine y jugar a los naipes, nunca por plata. La cosa adquirió un perfil político el día en que comentaron la película soviética “Moscú no cree en lágrimas”.

El martes 26 de noviembre, dos días después del primer llamado, quien telefoneó a casa de Morabito fue el embajador norteamericano en la Argentina, Edward Klockenbrink. Había un atisbo de enojo en sus palabras.

-Su reclamo es por cierto desmesurado, señor Morabito -dijo, tras los saludos de rigor.

-En absoluto, señor Klockenbrink -Morabito optó por no amilanarse-. No sé si usted tiene bien presente lo que dije…

-Por supuesto que lo tengo presente. En realidad, el señor Hammond, de Aricana, se me adelantó, pero mi gente ya había grabado ese programa y es más, la grabación ya ha sido remitida a Washington.

-Se habrá percatado usted, entonces, de que mi reclamo no tiene nada de exagerado.

Se escuchó como un bufido desde el otro extremo de la línea.

-Imaginará usted -Klockenbrink trataba de controlarse- que no soy yo quien tiene que tomar este tipo de decisiones. De esto deberá ocuparse el general Ashcroft. Pero desde ya le digo que lo veo muy difícil, muy difícil. Hay miles y miles de nuestros muchachos en Afganistán.

-Nadie los llamó, señor Klockenbrink. Mi exigencia sigue en pie.

-Ni siquiera una superpotencia como la nuestra puede retirar tantas tropas en tan poco tiempo, señor Morabito. Sin duda usted desconoce la logística militar.

-Ni quiero conocerla, señor. ¡Si dije ya, es ya!

Morabito le colgó. Lógicamente alterado fue hasta la heladera, sacó el agua fría y bebió un poco. Luego tomó un papelito sujeto por un imán con forma de rana sobre la puerta de la heladera donde había un número anotado. Llamó a la rotisería La Juliana y habló con el dueño, secretario primero del MBT, para imponerlo de los acontecimientos.

Lucho, así le decían al secretario, se mostró interesado, pero se disculpó argumentando que tenía muchos pedidos pendientes y no podía atenderlo. Morabito comprendió que no podría contar con él. Llamó entonces a Robiolo, el dueño de la bicicletería El Rayo, el otro integrante del Movimiento, pero Robiolo se había ido a una procesión por la Virgen de San Nicolás. Morabito se mordió una uña y se quedó pensando. Se sentía un tanto solo. Y no descartó que el Imperio hubiera iniciado su contraataque, desalentando con amenazas o sobornos a sus laderos más fieles.

Dos días más tarde, el 28 de noviembre, cuando ya pensaba que la cosa se había diluido, recibió un llamado desde Washington. Lo intuyó cuando al levantar el auricular, escuchó con claridad el “pip” que precedía a las llamadas de larga distancia.

Una voz femenina le dijo algo en inglés, inquietándolo. Eran muy escasos los conocimientos de ese idioma que tenía Morabito. Algo había retenido de la escuela, pero no lo suficiente para mantener una conversación compleja en torno al conflicto de Afganistán. Por suerte la voz femenina, sin aguardar contestación, lo puso al habla con el general Ashcroft.

-Morabito… -fue al grano el hombre de armas-, soy Ashcroft.

-¿Cómo le va, General? -se agitó un poco Morabito, conmocionado.

-Su petición es impracticable en un plazo corto.

-Habla usted muy bien el castellano… -Morabito procuró cambiar el ángulo de la charla. Y no solo para ganar tiempo. Le fastidiaba esa forma tan directa de los anglosajones-. ¿Lo estudió en algún lado?

-Estuve en Nicaragua, El Salvador, Bolivia. Y ahora le digo que lo de Afganistán, así como usted lo plantea, no puede ser.

Habría que charlarlo. Son miles de hombres, con vehículos blindados y helicópteros.

-Así como los pusieron allí pueden sacarlos, General.

-Lo llamo mañana. Sáqueme de una duda… ¿Usted fue el que en l969 le arrojó una bomba de alquitrán al frente de Aricana, allí en Rosario?

Morabito hizo silencio, jugando con el cable del teléfono.

-No puedo contestarle esa pregunta, General.

-Así me lo informó la CIA.

Morabito aspiró hondo, tratando de calmarse. Lo estaban investigando. Cortó sin despedirse. Hubiera sido ingenuo suponer que esa conversación no estaba siendo grabada.

Nunca había arrojado una bomba de alquitrán contra el frente de Aricana. Pero no sabía si era conveniente declararlo.

Tal vez era mejor si ellos pensaban que estaban frente a un hombre dispuesto a todo.

La noche del 14 de enero de 2002, Ezequiel Morabito tomó un vuelo de línea con rumbo a Washington en la clase turista de American Airlines. El pasaje se lo había entregado en sus propias manos uno de los porteros de Aricana en el bar La Buena Medida, de Rioja y Buenos Aires. Mientras comía con apetito un trozo algo insulso de pollo con hebras de apio, calculó los peligros. Quizás todo era una trampa y volaba derecho hacia una emboscada. El capitán Adrian Calder, asistente personal de Ashcroft, le había dado el lugar, el día y la hora de su cita con el General. También le había solicitado absoluta reserva sobre el viaje, advirtiéndole que cualquier nueva declaración suya en la radio, especialmente en Consultando con la almohada, echaría por tierra las negociaciones. Morabito, salvo su tía Adela, no tenía a quién informar nada de nada, y solo pidió al quiosco de la plaza Alberdi que por una semana no le llevaran el diario. Si algo pasaba -explosión del avión, accidente en una highway, envenenamiento en el hotel Potomac Paradise de Washington- casi nadie, salvo Adela, que era sorda, lo echaría en falta.

Tras cuatro días encerrado en la habitación 453 del hotel Potomac, hojeando diarios americanos que no entendía, buscando en el televisor los canales latinos y agotando el stock de maníes salados de la heladerita a su disposición, Morabito tuvo la clara sensación de que estaba siendo objeto de una broma pesada.

Al quinto día fue a buscarlo un helicóptero Chinook. Primero todas las ventanas vibraron como si se estuviesen desatando un terremoto, luego se oyó un ruido atronador mientras las palmeras enanas se sacudían enloquecidas y, por último, el Chinook aterrizó en el jardín trasero del hotel. Cuatro hombres de negro y un marine con traje camuflado tomaron sin violencia pero con firmeza a Morabito de los brazos y lo condujeron al helicóptero, que ni siquiera apagó del todo sus turbinas.

-Tenemos este asunto de Kosovo, tenemos la intervención en Colombia, tenemos lo de Kuwait, que nos vuelve locos… -el general Ashcroft transitaba la enorme oficina a grandes zancadas, mientras enumeraba las tareas a realizar-. ¿Cómo pretende usted que retiremos esas tropas inmediatamente?

Morabito, hundido en un sillón profundísimo, optó por el silencio.

-34.527 marines tenemos allí, Morabito. 34.527. Acabo de recibir las cifras definitivas. Desde que usted empezó con lo suyo estamos contando… Eso no se saca de allí en un Hércules, créame…

Morabito no dijo nada.

-Tal vez usted reclamó lo que reclamó en un tono tan perentorio -señaló Ashcroft- porque se creyó aquello de que toda la operación militar la habían montado los mujaidines, y que nosotros solo teníamos instructores allí. Pero no es así. Tenemos más de 30.000 soldados. Es inútil ocultarlo. Después de Vietnam ya no nos cree nadie lo de los instructores.

Morabito siguió sin pronunciarse. Solo inflaba y desinflaba los mofletes, como un pescado. Un ordenanza se asomó por la inmensa puerta blanca.

-Perdón, General… -dijo-, el Presidente.

El General cesó sus caminatas y miró el teléfono.

-Lo mantendré informado, Morabito. Le aseguro que estamos estudiando lo suyo.

Daba por terminada la reunión. Morabito juzgó oportuno decir algo. Fijar su posición.

-Todo esto me parecen torpes maniobras dilatorias, General -dijo-. Me han tenido días interminables viendo televisión ahí metido en ese hotel de cuarta. Y ahora usted me pide una nueva espera.

-Me ocuparé de lo suyo, Ezequiel. Le aseguro que nos ocuparemos. Estamos en eso.

-No es lo mío. Le repito que no es lo mío. Es del Movimiento.

No es cierto que Morabito se haya reunido con el presidente George W. Bush. Hay varias versiones que así lo afirman y hasta muestran fotos de ambos, dándose la mano, claramente trucadas. Pero lo cierto es que el jueves 12 de febrero, Morabito fue atendido, en el Salón Oval, por Isabel N. Parker, edecán privada de Bush.

-Señor Morabito -susurró la Parker, una atractiva mujer de unos 55 años-, le pido que nos dé algo más de tiempo para el retiro de nuestras tropas de Afganistán.

Morabito endureció sus mandíbulas. Ya le había caído mal que le mandaran a una mujer a hablar con él. Una mujer ante quien, por elemental respeto, no podía sostener demasiado su particular intransigencia.

-Señora Parker… -dijo al fin-, nuestra paciencia tiene un límite. Ya me parece descomedido que no me reciba el Presidente como me habían prometido.

-Le ruego que no lo difunda, pero tuvo que visitar al médico por una obstrucción intestinal. Usted sabe que sufre ese tipo de problemas.

-Lo sé -mintió Morabito.

-Seis meses -dijo entonces la Parker, en otro susurro-. En seis meses no queda un solo soldado americano en Afganistán.

-Es una burla. Es muchísimo tiempo.

-Es todo lo que podemos ofrecerle -la Parker miraba a Morabito como para perforarlo, y este comprendió que tal vez había tirado demasiado de la cuerda.

-Tres. Tres meses -probó Morabito.

-Cinco. Es lo máximo que puedo ofrecerle -ella se mostraba como una hábil negociadora.

-¿Qué seguridad tengo de que ustedes cumplirán este acuerdo?

-Mi palabra.

Allí aparecía, flagrante, la razón por la que habían enviado a una mujer a negociar. Morabito no podía desconfiar de la palabra de la Parker sin ofenderla en su condición femenina, aun conociendo la histórica tendencia de la diplomacia yanki a la patraña y a la mentira.

-Ustedes nunca han cumplido sus compromisos -masculló Morabito-. Traicionaron a sus propios indígenas. ¿Cómo murió, acaso, Caballo Loco?

-Mi palabra, señor Morabito. Nada más.

-Habrá algo firmado, me imagino.

La Parker negó morosamente con la cabeza, haciendo balancear su cabello ondulado, como en un aviso comercial de champú.

-Si usted revela públicamente algo de esta reunión -dijo luego-, la Casa Blanca negará todo, hasta su propia existencia si es preciso.

-¿Debo tomar esto como una amenaza? -se alarmó Morabito.

-Para nada -la Parker se puso de pie-, pero quédese tranquilo. Nuestra misma gente nos reclama que regresemos a los chicos. Hay muchos padres pendientes de eso.

Morabito también se puso de pie.

-Cinco meses. Ni un día más. Ni un día.

Después se fue. Un auto negro lo condujo directamente al aeropuerto Ronald Reagan. Llevaba entre sus manos una foto enmarcada y autografiada por el presidente Bush. “To Ezequiel”, decía. Morabito valoró el gesto. No cualquiera se hacía tiempo para congraciarse con alguien teniendo una obstrucción intestinal. Le habían dado, también, una edición resumida de la Constitución norteamericana y una réplica pequeña, en plástico, del portaaviones atómico USS Enterprise, a la que se le despegó una torre aun antes de que Morabito subiera al avión que lo conduciría de regreso.

Como es bien sabido, las tropas americanas no abandonaron Afganistán ni en tres meses, ni en tres años, y se supone que miles de soldados yankis continúan allí.

Ezequiel Morabito estuvo tentado a reiterar sus reclamos a través de la radio, pero Abel Moyano -el conductor nocturno de Consultando con la almohada- se negó a recibirlo, con evasivas y aduciendo que pretendía ahora un espacio con más música y menos intervención de los ganadores de entradas.

Morabito hasta vio al poco tiempo cómo el MBT se disolvía, ante la imposibilidad de seguir sesionando en el garaje de Santiago Pérez, cuando este lo reclamó para poner una verdulería.

A muy poca gente contó Morabito sus tratativas con las autoridades yankis y su corto paso por la Casa Blanca. Quizás le hirió saberse engañado por la diplomacia americana, una vez más, sumándose a la larga lista de estafados, burlados y defraudados. Quizás, como lo supone su tía Adela -quien estuvo conversando con él sobre el tema en un par de ocasiones-, Morabito sabe que no tuvo la firmeza, la dureza o la entereza necesarias en la reunión final con la edecán del Presidente. Y la constancia de su propia debilidad lo deprime.

-No les importan absolutamente nada los reclamos de la gente -le comentó a alguien hace poco como amargura y refiriéndose, sin duda, a los ocupantes de la Casa Blanca-. Nada de nada.

Hasta el próximo lunes.